2020年初,一种新型冠状病毒悄然闯入人类世界,迅速演变为全球大流行,在这场席卷全球的危机中,病毒的名字——SARS-CoV-2,以及它引起的疾病COVID-19——成为了科学、政治和社会记忆的交汇点,病毒命名不仅是一个科学问题,更涉及文化敏感性、地缘政治博弈和集体创伤的铭刻,本文将从病毒命名的历史背景、科学原则、政治争议以及社会影响等方面,探讨疫情病毒名字背后的深层含义。

病毒命名的科学原则与历史演变

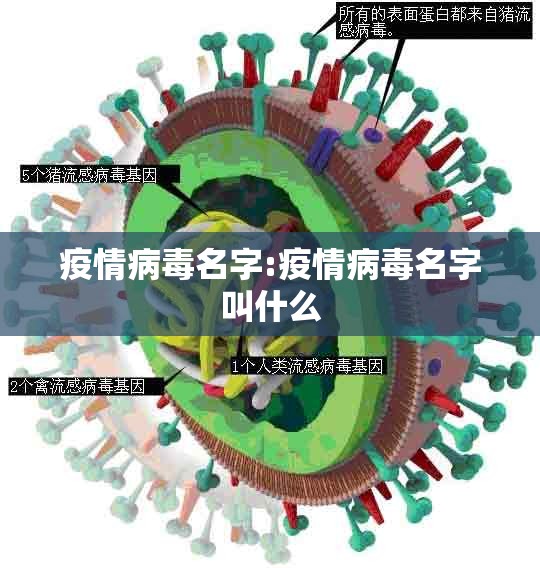

病毒命名并非随意而为,而是遵循国际统一的科学规范,世界卫生组织(WHO)和国际病毒分类委员会(ICTV)负责病毒和疾病的正式命名,历史上,病毒常以发现地(如埃博拉病毒得名于刚果的埃博拉河)、症状(如登革热意为“突然发作”)或科学家名字(如 Epstein-Barr 病毒)命名,这种命名方式易引发污名化和歧视问题,1918年“西班牙流感”并非起源于西班牙,却导致西班牙长期背负污名。

基于此,2015年WHO发布了新指南,要求疾病命名避免使用地理位置、人名、动物或群体名称,而应基于病原体特征、症状等中性术语,SARS-CoV-2(严重急性呼吸综合征冠状病毒2)和COVID-19(2019冠状病毒病)正是这一原则的体现:前者强调病毒与2003年SARS病毒的遗传相似性,后者以疾病发现年份和类型为基准,这种命名旨在减少歧视,同时便于科学交流和公共卫生应对。

命名中的政治博弈与地缘冲突

尽管科学命名力求中立,但病毒名字仍被政治化,疫情初期,部分政治人物和媒体使用“武汉病毒”“中国病毒”等标签,引发广泛争议,这种将病毒与地域捆绑的行为,不仅违背WHO指南,还加剧了种族主义和排外情绪,美国亚裔群体因这类称呼遭遇暴力事件激增,显示命名对社会现实的直接影响。

政治命名背后是大国博弈的缩影,一些国家试图通过病毒名字转移国内矛盾、推卸责任,而中国则强调病毒溯源应基于科学而非政治化,WHO总干事谭德塞多次呼吁避免将病毒与特定国家关联,但政治压力仍使命名成为意识形态战场,甚至病毒溯源问题本身也陷入政治泥潭,凸显了全球治理中的分裂与不信任。

病毒名字与社会记忆的塑造

病毒名字不仅是科学标识,更是集体记忆的载体,COVID-19一词已深入全球日常语言,成为一代人的创伤符号,它提醒人类生命的脆弱、全球化的双刃剑效应,以及科学与人性的碰撞,相比之下,SARS-CoV-2更多用于专业领域,公众更熟悉COVID-19,这反映了疾病命名相对于病毒命名更易传播的特点。

名字也影响着历史叙事,1918年大流感的命名偏差至今仍被讨论,而COVID-19的相对中性命名可能为未来留下更公正的记录,民间用语常脱离官方规范,例如意大利人称其为“中国病毒”,美国人用“功夫流感”等歧视性标签,显示官方命名与民间记忆之间的张力,这种张力揭示了命名的局限性:科学可以规定名称,但无法完全控制语言的社会使用。

命名与全球公共卫生治理的启示

疫情病毒命名问题暴露了全球公共卫生治理的漏洞,科学命名需要更强约束力,尽管WHO有指南,但缺乏执行机制,导致政治化命名泛滥,未来需加强国际协作,确保命名原则被普遍遵守,媒体应承担社会责任,避免使用污名化标签。《纽约时报》等媒体曾纠正早期用语,体现了行业自律的重要性。

命名问题反映了全球团结的缺失,病毒无国界,但人类回应仍以民族国家为单元,命名政治化正是这种分裂的体现,未来全球公共卫生危机中,应更强调合作而非指责,使命名成为科学工具而非武器。

疫情病毒名字——SARS-CoV-2和COVID-19——看似简单,却承载着科学、政治与记忆的多重维度,它既是科学严谨性的体现,也是地缘冲突的镜子和集体创伤的铭刻,在这场疫情中,人类不仅在与病毒作战,也在与自身的偏见、政治化和历史叙事博弈,或许,病毒名字的最终意义在于提醒我们:在危机中,语言的力量不亚于科学,而命名的选择,终将定义我们如何记住这段历史。

本文来自作者[admin]投稿,不代表亿建网立场,如若转载,请注明出处:http://www.webzy.cn/zlan/2928.html

评论列表(4条)

我是亿建网的签约作者"admin"!

希望本篇文章《疫情病毒名字:疫情病毒名字叫什么》能对你有所帮助!

本站[亿建网]内容主要涵盖:

本文概览:自2019年底新冠疫情在全球暴发以来,中国各地都经历了不同程度的疫情冲击,重庆作为中国西南地区的重要直辖市和交通枢纽,其疫情发展也备受关注,重庆疫情是什么时候开始的?本文将从时间线、关键事件、防控措施和社会影响等方面,详细探讨重庆疫情的起源...